Walk of Ideas

Deutschlands grösstes Kapital sind die Ideen der Menschen, die hier leben. Diesen Ideenreichtum möchten wir unseren Gästen aus aller Welt präsentieren.Der «Walk of Ideas» ist ein Spaziergang durch Berlin vorbei an sechs riesigen Skulpturen. «Der moderne Fussballschuh» (Enthüllung: 10. März 2006), «Meilensteine der Medizin» (30. März), «Das Automobil» (6. April), «Der moderne Buchdruck» (21. April), «Meisterwerke der Musik» (5. Mai) und «Die Relativitätstheorie» (19. Mai): Die Skulpturen symbolisieren den Ideenreichtum und Erfindergeist von Komponisten und Literaten, Wissenschaftlern und Forschern, Ingenieuren und Tüftlern aus Deutschland. Die StandorteDie Skulpturen werden an prominenten Plätzen im Zentrum Berlins aufgestellt und zwischen März und Mai 2006 enthüllt. Den Anfang machte am 10. März der von der Familie Dassler entwickelte moderne Fussballschuh, der eine ganze Sportart revolutionierte. Auch in den Skulpturen selbst stecken Ideen aus Deutschland: Sie alle sind aus dem innovativen Kunststoff Neopor® hergestellt und mit einem neuartigen von der BASF Coatings entwickelten Speziallack beschichtet. Der offizielle Partner der Standortinitiative, die BASF AG, ist für diese revolutionäre Weiterentwicklung des Styropors® verantwortlich. Die bis zu zwölf Meter grossen Kunstwerke wiegen jeweils bis zu zwanzig Tonnen. Die Produktion der einzelnen Skulpturen dauert bis zu zwei Monate, die Endmontage am endgültigen Standort in Berlin mehr als 36 Stunden. www.land-der-ideen.de

Günter Grass Deutschlands Intellektueller Nummer 1

Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass ist nach einem Ranking des politischen Monatsmagazins «Cicero» (Ringier Verlag) Deutschlands Intellektueller Nummer 1.Auf Platz zwei rangiert der TV-Entertainer Harald Schmidt, gefolgt vom Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und dem Schriftsteller Martin Walser, heisst es in einem Bericht der April-Ausgabe von «Cicero», die an diesem Donnerstag erscheint. Auf den Plätzen fünf bis zehn stehen der Schriftsteller Peter Handke, der Philosoph Jürgen Habermas, der Liedermacher Wolf Biermann, die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die Journalistin Alice Schwarzer und der Dramatiker Botho Strauss. Die «Cicero-Liste der 500» beruht nach Angaben der Zeitschrift auf der Präsenz der Denker, Künstler und Publizisten in elektronischen Datenbanken der 83 wichtigsten deutschsprachigen Tageszeitungen und Magazine. Ausserdem seien Nennungen im Internet, im Fernsehen und im Munzinger-Referenzarchiv berücksichtigt worden. www.swissinfo.org 30.03.2006

100. Todestag von Paul Cézanne

Zu Lebzeiten stiess Paul Cézanne mit seinen Bildern auf wenig Gegenliebe. 100 Jahre nach seinem Tod setzt ihm seine Heimatstadt nun ein Denkmal.«Die Natur ist nicht an der Oberfläche, sie ist in der Tiefe.» So verstand Cézanne seine Kunst und stellte sie entsprechend dar. Neben van Gogh, Munch, Gaugin und James Ensor gilt er heute als «Vater der Moderne». Im Paris des 19. Jahrhunderts erntete der Künstler jedoch entweder heftige Kritik oder Hohn und Spott. So führte ein Kritiker auf der ersten Gruppenausstellung der Impressionisten 1874 vor einem Bild Cézannes einen Indianertanz auf und rief: «Huh, Huh, ich bin Cézanne! Ich bin ‚Das Haus des Gehängten’!» Monet kam allerdings auch nicht besser weg: Ihm wurde unterstellt, er male, indem er seine Farben in ein Gewehr lädt und auf die Leinwand schiesst. Berühmt wurde Cézanne mit seinen Serien über das Bergmassiv Mont Sainte Victoire in der südfranzösischen Provence. In deren alter Hauptstadt Aix en Provence erblickt er im Januar 1839 das Licht der Welt. Schon früh wird das Malen zu seiner Leidenschaft, später zur Besessenheit. Davon leben kann Cézanne vorerst freilich nicht. Daher studiert er zunächst Jura und arbeitet in der Bank seines Vaters. 1861 folgt er seinem Freund Émile Zola nach Paris, kehrt aber sehr schnell entmutigt zurück. Ein Jahr später unternimmt der Maler einen zweiten Anlauf, wird von der Kunstakademie École des Beaux-Arts abgelehnt und besucht nunmehr die Académie Suisse. Dort betreibt er hauptsächlich Aktstudien. Seine Werke sind zunächst von dunklen Farben und starken Kontrasten gekennzeichnet. Beachtung finden sie aber nicht. In den 70er Jahren lässt er sich von Camille Pissarro inspirieren, einem Vertreter des Impressionismus. Jetzt werden Cézannes Bilder heller und verlieren an Kontrast. Mehr und mehr entdeckt der Künstler die Landschaft für sich. Vor allem die immer wieder gemalte Ansicht seines Hausberges zeigt die von Cézanne entwickelte Logik der Farben, nach der Licht und Schatten, Sonne und Erde, Baum und Feld durch Farbabstufungen widergespiegelt werden. Er will das Wesentliche festhalten und die Körperlichkeit der Dinge mit den Farbtönen Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz bewahren. In der dritten Impressionisten-Ausstellung 1877 zeigt man 16 Bilder von ihm, erneut mit negativer Resonanz. Bald darauf entfernt sich Cézanne vom impressionistischen Stil, nicht jedoch von der Arbeit in der Natur. Nach dem Tod seines Vaters 1886 erbt er ein beträchtliches Vermögen, beginnt sich aber zunehmend zu isolieren. Sein Interesse gilt nun dem Stillleben. Mit klaren Linien hebt er sich weiter von den Impressionisten seiner Zeit ab. Die Bilder erlangen zum ersten Mal Anerkennung. In einer Pariser Galerie findet 1895 die erste Einzelausstellung mit etwa 150 Gemälden statt. 1897 erfolgt der erste Museumsankauf durch die Berliner Nationalgalerie. Der ältere Künstler wird immer unzugänglicher. Er lebt jetzt nur noch für die Malerei. Bei der Arbeit im Freien gerät der Einzelgänger in ein Unwetter und erliegt am 22. Oktober 1906 den Folgen einer Lungenentzündung. Cézanne hinterlässt neben zahlreichen Ölbildern und Aquarellen eine Reihe von Stillleben und Selbstporträts. Sein Atelier mit Garten ist heute ein kleines Museum, welches dazu einlädt, den impressionistischen Hauch der Provence des 19. Jahrhunderts nachzuvollziehen. Im April 2006 widmet die Stadt Aix en Provence ihrem grössten Sohn eine Bronzestatue, die der Niederländer Gabriel Sterk anfertigte. So wird Paul Cézanne 100 Jahre nach seinem Tod wieder «seinem» Berg entgegenblicken. Meilensteine 1839: Am 19. Januar wird Paul Cézanne in Aix en Provence geboren

1849-58: Besuch der École Saint-Joseph und des Collége Bourbon

1852: Beginn der Freundschaft mit Émile Zola

1859-61: Jurastudium in Aix en provence, Zeichen- und Malunterricht

1861: Arbeit als Bankangestellter, Bekanntschaft mit Camille Pissarro

1862: Reise nach Paris, Ablehnung durch die Kunstakademie École des Beaux-Arts; Bekanntschaft mit Monet, Manet und Renoir

1874: scharfe Kritik an Cézannes Bildern bei der ersten Gruppenausstellung

1886: Heirat mit Hortense Fiquet

1895: Erste Einzelausstellung (150 Werke), Paris

ab 1897: Anerkennung seiner Werke; Verkauf läuft an

1906: Am 22. Oktober stirbt Cézanne in seiner Heimatstadt an den Folgen einer Lungenentzündung

http://www.oppt.de 28.03.2006

http://www.g26.ch/art_cezanne.html Paul Cézanne

Suchtmediziner: Schneller Entzug auch ohne Narkose wirksam

Der Turbo-Entzug von Heroin ist neuen Studien zufolge auch ohne komplette Narkose effektiv. Der Erfolg bei Patienten, die während der Entgiftung lediglich Beruhigungsmittel bekamen, war genauso gut wie bei denen, die unter Narkose behandelt wurden.Das berichtete Prof. Cor de Jong (Universität Nijmegen) zum Abschluss der 3. Berlin Stapleford Konferenz zu Suchtmedizin. An der Nijmeger Studie hatten 272 süchtige Patienten mitgewirkt. In den Niederlanden wird der Turbo-Entzug ab 2007 von den Krankenkassen bezahlt. Die Methode zur Rückfall-Vorbeugung mit dem so genannten Opiat-Antagonisten Naltrexon hilft den Süchtigen abstinent zu bleiben. In Deutschland hat sie sich als Alternative zu Methadon bislang nicht durchgesetzt. Naltrexon blockiert die Stellen im Nervensystem, an denen sonst Opiate andocken, um ihre Wirkung zu entfalten. Der Effekt: Das Rauschgift wirkt nicht mehr. Naltrexon-Implantate, die den Wirkstoff von zwei Monaten bis zu einem Jahr lang freisetzen, verhindern Rückfälle. Allerdings werden die recht grossen Implantate nicht immer gut vertragen. Prof. Herb Kleber von der Columbia University in New York präsentierte in Berlin Studien-Ergebnisse, wonach Naltrexon auch als Injektion wirksam ist. Eine Zulassung in den USA steht unmittelbar bevor. Suchtmediziner: Schneller Entzug auch ohne Narkose wirksam Der Turbo-Entzug von Heroin ist neuen Studien zufolge auch ohne komplette Narkose effektiv. Der Erfolg bei Patienten, die während der Entgiftung lediglich Beruhigungsmittel bekamen, war genauso gut wie bei denen, die unter Narkose behandelt wurden. Das berichtete Prof. Cor de Jong (Universität Nijmegen) zum Abschluss der 3. Berlin Stapleford Konferenz zu Suchtmedizin. An der Nijmeger Studie hatten 272 süchtige Patienten mitgewirkt. In den Niederlanden wird der Turbo-Entzug ab 2007 von den Krankenkassen bezahlt. Die Methode zur Rückfall-Vorbeugung mit dem so genannten Opiat-Antagonisten Naltrexon hilft den Süchtigen abstinent zu bleiben. In Deutschland hat sie sich als Alternative zu Methadon bislang nicht durchgesetzt. Naltrexon blockiert die Stellen im Nervensystem, an denen sonst Opiate andocken, um ihre Wirkung zu entfalten. Der Effekt: Das Rauschgift wirkt nicht mehr. Naltrexon-Implantate, die den Wirkstoff von zwei Monaten bis zu einem Jahr lang freisetzen, verhindern Rückfälle. Allerdings werden die recht grossen Implantate nicht immer gut vertragen. Prof. Herb Kleber von der Columbia University in New York präsentierte in Berlin Studien-Ergebnisse, wonach Naltrexon auch als Injektion wirksam ist. Eine Zulassung in den USA steht unmittelbar bevor. www.handelsblatt.com 27.03.2006

Kanada eröffnet Robbenjagd

Allen verzweifelten Protesten zum Trotz haben kanadische Jäger erneut mit dem alljährlichen Robbenschlachten begonnen. Dabei verfolgten wütende Jäger mit ihrem Schiff ein Schlauchboot mit Beobachtern und bewarfen die Tierschützer mit Robbeninnereien.Die Fischer auf den Inseln von Quebec und Neufundland sind entschlossen, daran festzuhalten, um ihre Einkünfte aufzubessern. Besonders wegen der durch Überfischung stark zurückgegangenen Kabeljaubestände seien sie mehr denn je auf die Robbenjagd angewiesen. Tierschützer sind darüber entsetzt, dass die Jäger die Robben häufig bei lebendigem Leib häuten. Der Internationale Tierschutz-Fonds (IFAW) hat hat Szenen dokumentiert, bei denen die Tiere erschlagen wurden und elend erstickten. Im vergangenen Jahr wurden rund 325'000 Robben getötet, was den Jägern 16,5 Millionen kanadische Dollar einbrachte (13,84 Millionen Euro). Verkauft werden die Felle zumeist an die Modeindustrie in Norwegen, Russland und China, das Fett wird zu Öl verarbeitet. Die Jagd schadet der Seehundpopulation nach Ansicht der Regierung bei fast sechs Millionen Tieren nicht. Besonders begehrt sind wegen ihres Fells die Jungtiere. Davon gibt es diesem Jahr aber nach Angaben von Tierschützern deutlich weniger als in früheren Jahren. Wegen des ungewöhnlich warmen Wetters sei das Eis äusserst dünn und viele Jungtiere seien ertrunken, bevor sie schwimmen konnten, erklärte der Tierschützer John Grandy. Gegen die Robbenjagd haben auch etliche Prominente protestiert, darunter Brigitte Bardot und Exbeatle Paul McCartney mit seiner Frau Heather Mills McCartney. Die McCartneys erklärten am Vorabend des Jagdbeginns in einer Videobotschaft aus London, Kanada könne sein Gesicht wahren und zugleich das Abschlachten beenden. Die Regierung könne ein Programm auflegen, mit dem sie den Fischern anbiete, deren Jagdlizenzen zurückzukaufen. http://www.rp-online.de 26.03.2006

Der Rinden-Wahnsinn

Es stellt sich die Frage, inwieweit Schale, Rinde und andere äusserste Schichten für den wahren Genuss notwendig oder diesem abträglich sindMan nehme zum Beispiel das Schwarzbrot, das gute: Ohne seine knusprig splitternde Rinde ist es nur etwa ein Drittel des Vergnügens, beziehungsweise gar keines, da nur mehr weich-saftige Masse ohne harten Kontrast, das Säuerlich-Bittere der dunkel gebackenen Brotrinde würde als geschmackliche Nuance entscheidend fehlen, das leise Quietschen beim Hineinbiss in eine korrekt angetrocknete Krume würde das Gesamterlebnis Brot enorm reduzieren. Im Falle von Brot halten wir also fest: Rinde muss sein. Aber wie ist das bei Apfel und Birne? Hinsichtlich des Apfels wurde (zumindest meiner Generation und jenen Generationen vor mir) eingebläut, dass das Gute und die feinen Vitamine direkt unter der Schale wohnen würden, weshalb man das Zeug halt mitass, auch wenn es sich zwischen den Zähnen verkeilte, die fruchtige Zartheit des Apfels durch Gerbsäure irritierte und überhaupt. Bei der Birne lief das schon etwas anders, die zu schälen war und ist durchwegs Usus, bilde ich mir ein, wie ja auch Birne und Vitamine keineswegs so oft gemeinsam genannt wurden wie der Apfel. Apropos Apfel: Beim Erdapfel lief das ja wieder genau konträr, da war die Schale böse, erdig und grauslich, ausser es handelte sich um die geschmacklose Variante der ägyptischen Heurigen, bei denen die junge, zarte Schale wieder super und besonders war und sogar mitgegessen werden durfte/sollte. Auch an Chips kann ich mich erinnern, die mit Schale frittiert wurden, somit einen rustikalen Eindruck vermittelten und auch ein wenig mehr kosteten als die «nackten» Chips. Zum wirklichen Denkschulen-Konflikt kommt es Schalen- und Rinden-mässig ja aber beim Käse. Am Wochenende ass ich viel und wahnsinnig gut bei einem Mann, der in den 70er-Jahren ein Michelin-besterntes Restaurant in Deutschland hatte, und der aus Freude an der Sentimentalität ein paar der beliebtesten Gerichte dieser Zeit zubereiten liess. Darunter auch eine kleine Selektion wunderbarer Weichkäse, die aber gelöffelt auf den Teller kamen, also nicht nur ohne ihre ursprüngliche Form, sondern vor allem auch ohne ihre Rinde. In den 70er-Jahren sei das in Deutschland eine notwendige erzieherische Massnahme gewesen, so der Mann, da man sich bei unserem nördlichen Nachbarn damals eben noch in der Nachkriegszeit wähnte und aus Angst vor Verschwendung jedes Molekül der teuren, französischen Käse vom Teller schabte, Rinde inklusive. Nun ist da a priori nichts dagegen zu sagen, noch dazu, wenn vom Geiz getriebene Gäste auch die eher heftig gereiften Rotschmiere-Käse samt ihrer äussersten Schichte verzehren, dann die Histamin-Attacke erleiden und den Grund dafür in etwaigen schlechten Weinen, schlechter Küche oder sonst einem Fehler eines anderen suchen. Nur bei Käse, wo die Schale halt durchaus ein Bestandteil des Genusses ist, möchte ich eigentlich nicht darauf verzichten oder zumindest selbst bestimmen können, ob ich in den würzigen Schimmelrasen eines gereiften Brie de Meaux beissen mag oder nicht, ob ich nur das milchig-cremige Innere des Camemberts anstrebe, oder auch seine etwas schärfere Schale. Und es ist die aromatische Synergie von beidem, die den Punkt macht, finde ich. Dafür verzichte ich gerne auf Butter, auf Kürbiskerne, auf ranzige Nüsse, auf Weintrauben sowohl ganz als auch halbiert und auch auf Apfelspalten – mit oder ohne Schale. Aber lasst bitte dem Käse sein Gewand, wenn ich ihn nackt will, ziehe ich ihn selber aus. http://derstandard.at Ressort Tischnachbar

Millionen weg? Schweiz schafft Steuervorteil ab

Böse Urlaubs-Überraschung für Schumi und Corinna auf einer malayischen Trauminsel. Weil die Schweiz sein Steuer-Privileg abschaffen will, kommen Millionen-Forderungen auf ihn zu.Darum geht's: Schumi gilt in der Schweiz als erwerbsloser Ausländer. Was bei rund 100 Mio. EUR wie ein schlechter Scherz klingt, ist Gesetz. Seit 1955! Nach dem Unfall von Le Mans (82 Tote) sind Rundstreckenrennen in der Schweiz verboten. Weil Schumi deshalb bei den Eidgenossen seinen Beruf als Formel-1-Fahrer nicht ausüben kann, muss er seit seinem Umzug 1996 nur das 5fache seiner Jahresmiete von 250'000 EUR versteuern. Das Rennverbot will die Schweiz nun aufhebenDer Aargauer Nationalrat Ulrich Giezendanner: «Ich will, dass wieder Rennen durchgeführt werden können. Und es geht um 2000 Arbeitsplätze.» Die sollen durch eine Grand-Prix-Strecke in Interlaken oder Dübendorf bei Zürich entstehen. Schumis Steuer-Millionen wären ein willkommener NebeneffektUnd nicht nur diese Millionen. 7 weitere Formel-1-Fahrer wohnen im Alpen-Ländle: Klien (Diepoldsau), Räikkönen (Wollerau), Heidfeld (Stäfa am Zürichsee), Alonso (Chateau d'Oex), Villeneuve, Coulthard (beide Waadtland), Trulli (Pontresina). http://bz.berlin1.de Oliver Reuter 24.03.2006

Museumsnacht Bern 2006 - Nachtschwärmer auf Entdeckungstour

28 Museen und Kulturinstitutionen öffnen am 24. März ihre Türen zur vierten Berner Museumsnacht. Tausende Nachtschwärmer nutzen erfahrungsgemäss die Gelegenheit für ihre Entdeckungstouren vom Alpinen Museum bis zum Zentrum Paul Klee.Zahlreiche Angebote in den nicht allzu späten Abendstunden sind speziell auf die jüngeren Nachtschwärmer ausgerichtet, so verteilen etwa die vier Lausbuben aus «Mein Name ist Eugen» Autogramme im Historischen Museum und im Museum für Kommunikation ist die bei Kindern beliebte Band «Stärneföifi» zu Gast. Auf den Schleichwegen der MachtBeim Publikum stets beliebt sind die nächtlichen Führungen durchs Bundeshaus. Dieses Jahr geht's gar auf Schleichwegen durchs Parlamentsgebäude, wie der Informationsbroschüre zur Museumsnacht zu entnehmen ist. Zur Geisterstunde steht ein Mitternachtsgespräch mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern, Claude Janiak und Rolf Büttiker auf dem Programm. In der Burgerbibliothek wird über «kurligi und eigeligi Bärnerinne und Bärner» berichtet. Wer sichs gerne etwas gruseln lässt, kann im Alpinen Museum den wilden «Bozugschichte» aus dem Wallis lauschen. Im Museum für Kommunikation erzählen Reeto von Gunten und Beat Schlatter Märchen für Erwachsene. Das Kornhausforum präsentiert eine «nuit africaine». Daneben warten auch kleinere Institutionen mit einem vielseitigen Programm auf, so etwa die Berner Antikensammlung, wo man sich wie Kleopatra schminken lassen kann. Das Psychiatriemuseum veranstaltet unter anderem eine Lesung mit elektronischer Musik zum Thema «Verschwinden-Vergessen». Das Heilsarmeemuseum widmet sich ganz der musikalischen «Mission mit Hertz» der Soldaten Gottes. Gäste der Museumsnacht sind heuer das Schloss Landshut mit der Schweizer Wildstation, die Kunstsammlung der «Mobiliar», das Kino Kunstmuseum und SBB Historic. Wie in den Vorjahren bringen Shuttle- Busse die Museumsbesucher vom Bundesplatz aus von Ort zu Ort. www.espace.ch 24.03.2006Programm (*.pdf)

Unicef: «Wasser darf kein Luxus sein»

Mangel trifft vor allem KinderWeltweit stirbt alle 15 Sekunden ein Kind wegen Wassermangels oder fehlender sanitärer Einrichtungen. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef leiden rund 400 Millionen Kinder unter der ungenügenden Wasserversorgung. In einer in Mexiko-Stadt veröffentlichten Erklärung der UN-Organisation hiess es, bei den Kindern im Alter unter fünf Jahren sei Durchfall infolge schlechter Hygienverhältnisse die häufigste Krankheit. Viele Kinder seien dadurch so geschwächt oder beeinträchtigt, dass sie nicht zur Schule gehen könnten. In vielen Entwicklungsländern ergibt sich demnach ein Teufelskreis: Wegen mangelnder Bildung gelingt es den Kindern nicht, sich aus dem Elend zu befreien. Die Folge sei «chronische Unterentwicklung». «Da wo ich lebe, können Kinder oft nicht zur Schule gehen, weil schmutziges Wasser sie krank gemacht hat», berichtet die 16-jährige Dolly Akhter, die in einem Slum in Bangladesh über Hygiene aufklärt und mit Unterstützung von Unicef zum Weltwasserforum nach Mexiko gekommen ist. «Wir sind hier, um den Politikern zu sagen, dass sie mehr tun müssen, damit Kinder gesund aufwachsen und zur Schule gehen können. Das ist unser Recht und ihre Verantwortung.» Schlechte Aussichten für Afrika und AsienJeder sechste Bewohner der Erde hat bis heute keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und nahezu die Hälfte der Menschheit muss ohne Latrinen und Abwasserentsorgung auskommen. Die internationale Gemeinschaft hat sich zwar zum Ziel gesetzt, den Wassernotstand bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Unicef befürchtet jedoch, dass Afrika und Asien dieses Ziel nicht erreichen werden. In den kommenden Jahren müssten dazu allein eine Milliarde Slumbewohner mit sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen versorgt werden. Am schlimmsten ist die Lage laut Unicef in den Ländern südlich der Sahara, wo 43 Prozent der Bevölkerung ohne sauberes Trinkwasser auskommen müssten. Daraus resultierende Krankheiten in Kombination mit Mangelernährung führten dazu, dass jedes fünfte Kind vor seinem fünften Geburtstag sterbe. In Asien leben nach wie vor die meisten Menschen, die ohne genügend sauberes Wasser auskommen müssen und unter unhygienischen Verhältnissen leben. Allein in China und Indien gelangen die Abwässer von mehr als 1,5 Milliarden Menschen ungefiltert in die Umwelt. Zudem gefährdet die Verseuchung des Grundwassers mit Arsen und Fluoriden in vielen Teilen Asiens die Gesundheit von rund 50 Millionen Menschen. Insbesondere Mädchen leiden unter dem Wassermangel und schlechten hygienischen Bedingungen. Viele von ihnen müssen täglich stundenlange Fussmärsche auf sich nehmen, um in Kanistern, Eimern oder Krügen Wasser zu beschaffen. Allein in Afrika gehen nach einer Schätzung jährlich 40 Milliarden Arbeitsstunden durch Wasserholen verloren. Der Wasser-und Hygienenotstand hat gravierende wirtschaftliche Folgen: Weltweit beläuft sich der wirtschaftliche Produktivitätsverlust durch ausgefallene Arbeits-und Schulstunden aufgrund von Wassermangel auf rund 63 Milliarden US-Dollar pro Tag. www.tagesschau.de 21.03.2006

Schweiz: Zoll kommt teuer

Einnahmen des Staates sind geringer als die Kosten für die WirtschaftDie Schweizer Wirtschaft wird durch die Zollgrenzen zur EU erheblich belastet. Laut einer Studie des Schweizer Think Tanks «Avenir Suisse» kosten die Zollschranken die eidgenössischen Betriebe 3,8 Mrd. Franken (2,4 Mrd. Euro) pro Jahr. Die Staatseinnahmen durch Zölle belaufen sich hingegen nur auf 1 Mrd. Franken (636 Mio. Euro). Sowohl Exporte als auch Importe würden durch die Zollschranken verteuert — die Exporte um 1,9, die Importe um 2,3 Prozent. Ein Wegfall aller Zölle zur EU würde hingegen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,85 Prozent ansteigen lassen. Viele FormalitätenAm meisten ins Gewicht fallen die Formalitäten: Faktoren wie Zollabfertigung oder Mehrwertsteuerabrechnung machen die Hälfte der Mehrkosten für Schweizer Unternehmen aus. Transporte werden durch Grenzwartezeiten verteuert: Schweizer Zollübergänge sind in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Bestimmte Geschäftstätigkeiten wie etwa die rasche Lieferung von Ersatzteilen seien dadurch unmöglich. Und auch der so genannte Ursprungsnachweis kommt teuer: Um zollfrei in die EU exportieren zu können, müssen Schweizer Firmen nachweisen, dass ihre Produkte zu mindestens 50 Prozent in der Schweiz hergestellt wurden. Darüber hinaus haben die Firmen die Kosten für die Zulassung ihrer Produkte in der EU zu tragen. Abhilfe schaffen könnte laut «Avenir Suisse» eine Zollunion mit der EU. Diese wäre allerdings eine «Radikallösung». Denn die Schweiz müsste dabei die Aussenhandelspolitik der EU übernehmen, sämtliche Zölle auf landwirtschaftliche Einfuhren aus der EU abschaffen und den Mehrwertsteuersatz von derzeit maximal 7,6 auf mindestens 15 Prozent anheben. www.wienerzeitung.at 21.03.2006

Mensch und Natur: Nur gemeinsam eine Zukunft

WWF-Studie zeigt Zusammenhang zwischen Armutsbekämpfung und Naturschutz aufPandas, Gorillas oder Tiger retten – das heisst nicht nur, eine bedrohte Art vor dem Aussterben zu schützen, sondern auch, Armut zu bekämpfen. Den Beweis dafür liefert eine neue Studie, die der WWF anlässlich der 8. Konferenz zur Konvention über die biologische Vielfalt in Curitiba/Brasilien vorlegt. Anhand von sechs Beispielen zeigt die Umweltschutz-organisation, dass wirksamer Naturschutz nur mit den Menschen vor Ort möglich ist und sie auch davon wirtschaftlichen Nutzen ziehen. «Verlust an Lebensräumen und natürlichen Ressourcen bedroht nicht nur die Artenvielfalt, sondern trägt auch zur Verarmung der örtlichen Bevölkerung bei. Entwicklungszusammenarbeit und Naturschutz müssen daher Hand in Hand arbeiten», fordert WWF-Experte Roland Melisch. «Bedrohte Arten haben nur gemeinsam mit den armen Menschen in ländlichen Regionen eine Chance!» Der WWF fordert daher von den Teilnehmerstaaten der CBD, Naturschutzvorhaben auch als konkrete Massnahmen der Entwicklungs-zusammenarbeit zu begreifen und in das Portfolio der Entwicklungspolitik aufzunehmen. Die WWF-Studie zeigt, dass ausgewogene Nutzungsrechte nicht nur das Einkommen der armen Bevölkerung fördern, deren Lebensunterhalt oft direkt vom Naturraum abhängt, sondern dass sie ihnen auch Zugang zu Wasser, Gesundheit und Bildung bieten. Auch die Rechte der Frauen werden oftmals verbessert. Beispiel Costa Rica: Meeresschildkröten stellen für die örtliche Bevölkerung in Tortuguero inzwischen mehr Wert dar als es Schildkrötenfleisch und –eier jemals hatten: Durch kontrollierten Ökotourismus ist in den vergangenen 30 Jahren sowohl die Anzahl der Schildkröten als auch die der Touristen stetig gestiegen. Beispiel Nepal: Der WWF setzt sich für Gemeinde-Nutzungsrechte des Waldes ein, so dass die Bevölkerung nun nachhaltig Holz sammeln kann. Für die Menschen vor Ort gewinnt der Wald dadurch an Wert: Sie erhalten ihn und damit auch den Lebensraum für den gefährdeten Königstiger. Die Konvention über die biologische Vielfalt umfasst den Schutz der Arten, der genetischen Ressourcen und der Lebensräume. Der WWF erwartet von der Konferenz, dass wirksame Massnahmen und deren ausreichende Finanzierung festgelegt werden, damit der Rückgang der weltweiten biologischen Vielfalt bis 2010 deutlich verringert wird und Schutzgebiete dauerhaft gesichert werden können. www.wwf.de 21.03.2006

Das Gedächtnis der Schweiz unter dem Scanner

Die US-Suchmaschine Google bringt Millionen von Büchern vollständig ins Internet. Europäische Bibliotheken kontern mit einem eigenen Internet-Projekt. Das grosse Scannen hat begonnen – auch in der Schweiz.Ein Kellerraum der Schweizerischen Landesbibliothek (SLB) in Bern. Ein Lichtstrahl fährt über das aufgeschlagene Buch. Das Bild der Doppelseite erscheint am Monitor. Der Mitarbeiter kann weiterblättern. Etwa 250 Seiten pro Stunde können so eingelesen werden. Bisher wird erst im Auftrag gescannt, etwa um alte Bücher nachzudrucken. Das soll sich nun ändern. Die Bücher sollen übers Internet für alle einsehbar werden. Als Google Ende 2004 mit Scannen des Gesamtbestandes fünf grosser US-Universitäten begann, fürchtete der französische Kulturminister Renaud Donnedieu, das kulturelle Erbe Europas komme im US-lastigen Projekt zu kurz – und mobilisierte zum Gegenangriff. Er überzeugte die Europäische Kommission, mit einer Europäischen Digitalen Bibliothek eine eigene Internet-Buchsuche zu lancieren. Mit dabei ist auch die SLB. Wie genau vorgegangen wird, weiss allerdings noch niemand. Nur eines ist klar: Die SLB stösst mit dem epochalen Projekt finanziell und organisatorisch an ihre Grenzen. Die SLB verfügt über 3,6 Millionen Dokumente. Rechnet man mit durchschnittlich 200 Seiten pro Dokument, müsste mit den heutigen drei Scannern 109 Jahre lang täglich 24 Stunden ununterbrochen gescannt werden. Eine Aufnahme des Gesamtbestandes ist unrealistisch – selbst wenn irgendwann die neuesten Scanner zur Verfügung stehen, die zehnmal schneller arbeiten. Über die Kosten ist noch nichts bekannt. Nur: Die Länder müssen für die Erfassung selber aufkommen. Die SLB rechnet je nach Scanmaschine und Zustand des Dokuments mit 7 bis 14 Rappen pro Buchseite. Selbst wenn nur ein Bruchteil des Bestandes erfasst wird, ergibt dies Beträge, die mit dem Jahresbudget von 20 Millionen Fr. (2004) nie zu bewältigen sind. Dessen sind sich die Verantwortlichen der Europäischen Digitalen Bibliothek bewusst. Die erste Zielsetzung ist denn auch bescheiden: Von den 2,5 Milliarden Büchern und Zeitschriften in europäischen Nationalbibliotheken sollen bis 2010 erst sechs Millionen online verfügbar sein. «Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Selektion», sagt SLB-Direktorin Marie-Christine Doffey (47). Hermann Köstler (63), Direktor der Zentralbibliothek Zürich (ZB), zweifelt am Sinn des Projekts. Für ihn ist die Europäische Digitale Bibliothek ein «national gefärbtes Prestigeobjekt». Er befürchtet eine Verschleuderung von Steuergeldern. Die Digitalisierung ist aber auch für die ZB ein wichtiges Thema. Neue Dokumente sollen in Zukunft von Beginn weg elektronisch aufbewahrt werden. Doch wie bei der SLB sind auch bei der ZB Mittel für neue Aufgaben kaum vorhanden. Beide Bibliotheken müssen deshalb private Mittel generieren. Dabei schliessen sie auch eine Zusammenarbeit mit Google nicht aus. «Es ist alles eine Frage der Vertragsbedingungen», so Doffey und Köstler einhellig. www.blick.ch Rico Bandle 20.03.2006

Grosserfolg eines Kleinstaats

Politiker würdigen die Bildung des UNO-Menschenrechtsrats in GenfDie Bildung des UNO-Menschenrechtsrats gilt als Grosserfolg der Schweizer Diplomatie. Was die Institution bringt, muss sich aber erst noch weisen. Am Anfang sei der neue Menschenrechtsrat noch eine Utopie gewesen, sagte Aussenministerin Micheline Calmy-Rey am Mittwoch vor den Medien. Dass die Idee nun in die Tat umgesetzt werde, sei ein Grund zum Feiern – für die Schweizer Diplomatie und für alle, denen etwas an Menschenrechten liege. Tatsächlich war der Weg weit, doch am Ende stimmten an der UNO-Generalversammlung in New York 170 Länder für den Menschenrechtsrat, nur vier waren dagegen. Als besonderen Erfolg ist zu verbuchen, dass die USA zwar gegen das Projekt votierten, dennoch aber eine konstruktive Mitarbeit zugesagt haben. Sehr wichtig aus Sicht der Schweiz ist zudem der Entscheid der UNO, den Rat in Genf anzusiedeln, wo er die wenig effiziente UNO-Menschenrechtskommission am 19. Juni ablösen wird. Auch die Schweiz wird sich um einen der 47 Sitze bewerben. Dass die Aussenministerin sagte, sie sei persönlich «tief gerührt» über das Ereignis in New York, überrascht nicht. Seit Calmy-Rey Anfang 2003 ihr Amt als Bundesrätin antrat, stellte sie das Thema Menschenrechte ins Zentrum ihrer Tätigkeit. Bereits im Frühjahr 2003 schlug Calmy-Rey das Projekt des UNO-Rats für Menschenrechte vor und beauftragte danach den Berner Professor Walter Kälin mit einem Gutachten. Reform nötigDie Forderung nach einem Ersatz für die Menschenrechtskommission, kommt nicht von ungefähr. Die Kommission steht seit Langem in der Kritik, weil ihre Mitgliedsländer teils selbst Menschenrechte verletzen. Das Wahlverfahren folgt überkommenen Traditionen. Zudem dauert es oft Jahre, bis Menschenrechtsvergehen verurteilt werden, weil die Kommission nur einmal jährlich tagt. Der Menschenrechtsrat dagegen soll das ganze Jahr über arbeiten und dreimal jährlich während mehrerer Wochen Sitzungen abhalten. Freude im ParlamentIn der Schweiz wird die Bildung des Rats als Erfolg der Schweizer Diplomatie gewürdigt. Tatsächlich gehörte der Schweizer UNO-Botschafter Peter Maurer zu den treibenden Kräften. Für den Präsidenten der aussenpolitischen Kommission (APK) des Ständerats, Philipp Stähelin (CVP/TG), hat die Schweiz demonstriert, dass sie innerhalb der UNO eine grössere Rolle spielt als andere Kleinstaaten. Das habe sie ihrer Glaubwürdigkeit als UNO- und IKRK-Sitz sowie als Depositarstaat der Genfer Konventionen zu verdanken. Gegen aussen sei dies ein gewichtigeres Argument als die Neutralität. Der Schaffhauser Gerold Bührer (FDP), Mitglied der Nationalrats-APK, rühmt ebenfalls, dass sich die Schweiz auf einem Gebiet engagiert, wo sie eine wichtige Rolle spielen kann. Für das Zürcher APK-Mitglied Mario Fehr (SP) hat die Schweizer Diplomatie demonstriert, dass ein Kleinstaat nicht ohnmächtig ist. Kritisch gibt sich nur der Präsident der nationalrätlichen APK, Luzi Stamm (SVP/AG). Stamm stört sich am «unerträglichen Aktivismus» der Aussenministerin in Menschenrechtsfragen. Er fordert, dass sich die Diplomatie auf die traditionelle Rolle der Schweiz als Signatarstaat des IKRK und als Anbieter von guten Diensten zurück besinnt. Ausserordentlich glücklich, «dass es geklappt hat», ist Professor Kälin, der mit seinem Gutachten einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Er räumt aber ein, dass Kompromisse geschlossen werden mussten. So hätte der Rat ursprünglich grosses Gewicht als neues UNO-Hauptorgan neben dem Sicherheitsrat erhalten sollen. Daraus wurde nichts, der Rat wird ein Unterorgan der Generalversammlung. Zudem hätte eine Zweidrittelmehrheit für die Aufnahme von Staaten, die Menschenrechte verletzen, eher von deren Einsitz im Rat abgehalten als die absolute Mehrheit. Dass die Grossmächte auch im neuen Rat versuchen werden, ihre Macht auszuspielen, sei kaum zu vermeiden, sagt Kälin. Doch das Abstimmungsergebnis in New York habe gezeigt, dass sich auch mächtige Länder bisweilen nicht immer durchsetzen. www.tagblatt.ch Georg Farago 18.03.2006

Geliebte Venus: Ursula Andress wird siebzig

Wenn es eines Beweises bedürfte, dass sich die Kraft des Kinos nicht aus der Kunst allein speist, dann ist es die Karriere von Ursula Andress. Manchmal genügt es auch, zur rechten Zeit am rechten Ort aufzutauchen, um den Sehnsüchten einer ganzen Generation Ausdruck zu verleihen. So geschah es 1962, als Ursula Andress im weissen Bikini und einem Messergürtel in «James Bond jagt Dr.No» als Muscheltaucherin mit dem schönen Namen Honey aus den Fluten auftauchte: ein athletischer Körper, hohe Wangenknochen, volle Lippen und das nasse Haar nach hinten gedrückt, die Geburt einer kinematographischen Venus, aber vor allem der Urknall für eine Spezies, die man heute Supermodel nennt. Ursula Andress ist die Urahnin der Bond-Girls, um deren Besetzung fast so ein Aufstand veranstaltet wird wie um den Darsteller des Geheimagenten, aber kaum eine hat so davon profitiert wie die Schweizer Blondine, die als erste Bondine in die Geschichte einging. Nur die halbe WahrheitWie so oft im Film ist das, was man sieht, nur die halbe Wahrheit. Andress musste für die Dreharbeiten mit Make-up nachgebräunt werden, und ihre Schnittverletzungen von den scharfkantigen Korallen mussten ebenfalls überschminkt werden. Weil ihr Schweizer Akzent zu stark war, wurde sie später auch noch synchronisiert. Der Wirkung ihres Auftritts konnte das nichts anhaben, und so zehrte sie ein ganzes Jahrzehnt, wenn nicht ein Leben lang von dem Umstand, als Sechsundzwanzigjährige zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein. Wenn man eins von sieben Kindern ist und aus dem Kaff Ostermundigen im Kanton Bern stammt, dann bleibt man entweder, wo man ist, oder der Ehrgeiz trägt einen weit weg. Mit siebzehn floh sie mit einem italienischen Schauspieler, kehrte zurück, ging nach Paris, dann nach Rom, wo sie als Model arbeitete, und debütierte in «Die Abenteuer des Giacomo Casanova». Sie lernte Marlon Brando kennen, der ihr einen Vertrag bei Columbia besorgte, hatte eine Affäre mit James Dean und heiratete 1957 John Derek, dessen spätere Ehefrauen Linda Evans und Bo Derek durchaus an die Schweizerin erinnerten. Weisse Göttin der KannibalenNach «Dr. No» spielte sie an der Seite von Elvis Presley, Dean Martin, Marcello Mastroianni und Jean-Paul Belmondo, tauchte mit Peter Sellers in «What's New, Pussycat?» auf und war auch in der Bond-Parodie «Casino Royale» zu sehen - noch wichtiger waren aber womöglich die Schlagzeilen, in denen sie auftauchte, an der Seite von Warren Beatty, Ryan O'Neal oder als späte Mutter mit ihrem fünfzehn Jahre jüngeren Lebensgefährten Harry Hamlin. Da trugen ihre Filme Titel wie «Weisse Göttin der Kannibalen» oder «Wilde Betten - Lippenstift-Tigerinnen». Es ist eben nicht leicht, eine Ikone zu sein. Aber als solche wurde sie von Matthew Barney in «Cremaster 5» und Clemens Klopfenstein in «Die Vogelpredigt» besetzt. Da spielte sie die Mutter Gottes. Zu ihrem Geburtstag am Sonntag genügt es zu wissen, dass sie vom Kino zur rechten Zeit geliebt wurde wie nur wenige andere. http://www.faz.net Michael Althen 18.03.2006

Romano Prodi schlug Silvio Berlusconi auf seinem Terrain

Europas Leitartikel beschäftigen sich heute mit dem am Dienstagabend stattgefundenen TV-Duell zwischen Romano Prodi und Silvio Berlusconi, den beiden Rivalen im gerade laufenden italienischen Wahlkampf: Die Frankfurter Financial Times Deutschland rekonstruiert den Verlauf des TV-Duells: «Der Premierminister kramte immenses Zahlenmaterial aus dem Gedächtnis hervor, um die Erfolge seiner Regierung zu belegen. Geschaffene Arbeitsplätze, gesunkene Steuerlast, geringere Einwandererzahl - Berlusconi schien den ganzen Tag über den Zahlen des nationalen Statistikamtes gesessen zu haben. Zu gerne hätte man den Notizblock gesehen, auf dem Berlusconi die Zahlen notierte, unterstrich, einrahmte. Meist senkte er auch noch den Blick auf seine Notizen, und Prodi war es, der die Zuschauer einige Male direkt ansprach und in die Kamera blickte. Der graue Wirtschaftsprofessor Prodi schlug den Fernsehprofi Berlusconi.» Der Wiener Standard sieht Romano Prodi nun als Top-Favoriten für die am 9. April geplanten Parlamentswahlen: «Herausforderer Romano Prodi hat Ministerpräsident Silvio Berlusconi in dessen ureigenstem Terrain geschlagen: dem Fernsehen. Wegen der strikten Vorgaben konnte Berlusconi nicht in den üblichen Ton frenetischer Selbstbeweihräucherung verfallen. Er musste kurz und präzise sein - und es zeigte sich: Da ist der Lack ab. Der Mann, der sich freimütig mit Jesus vergleicht, kann keine Wunder mehr vollbringen. Nicht einmal im Fernsehen. Prodi dagegen, den dessen Feinde seit Jahren mit unschönen Beschreibungen wie «Langweiler» und «Mortadellagesicht» als TV-inkompatibel denunzieren, machte bella figura. Er geht als Favorit in die Wahlen vom 9. und 10. April.» Der Mailänder Corriere della Sera sieht Berlusconi an der Mechanik seines eigenen Machtsystems scheitern: «Die eigentliche Schwäche des TV-Duells lag darin, dass die beiden Kontrahenten viel über die Vergangenheit gestritten, aber kaum über die Zukunft diskutiert haben. Über weite Strecken schien sich eine Dialektik zwischen dem Italien von 1996 und dem von 2001 auszubreiten. Italien im Jahr 2006 fehlte jedoch vollkommen. Doch auch in diesem Fall lastet die Hauptverantwortung dafür vor allem auf Berlusconi. In seiner aus Zahlen bestehenden Realität eingeschlossen, wiegt sich der Premier in der trügerischen Sicherheit einer virtuellen Illusion. Aus seiner persönlichen Biographie bordet ein Italien über, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Ihm fällt nichts Besseres ein, als von sich zu erzählen, von dem Guten, das er für Italien getan hat, und über die Undankbarkeit jener zu klagen, die dies nicht anerkennen. Auch das ist eine politische Strategie, und sie stammt direkt von den Republikanern in den USA: Um jedwelchen Gegner zu schlagen, muss man von der Fakten abstrahieren, und ihre Existenz selbst in Frage stellen. Damit dies gelingt, ist ein Mediensystem vonnöten, das sich vollkommen unter Kontrolle befindet, und welches einem schmeichelt. Während einer gesamten Legislaturperiode hat Berlusconi, wie Bushs Rechte, seine eigenen Fakten geschaffen. Die mit der Realität nichts zu tun haben.» Die Moskauer Kommersant wertet das Duell ebenfalls als einen Etappensieg für den Herausforderer: «Die strengen Regeln des TV-Duells und die geschickte Gesprächsführung des Moderators nahmen dem italienischen Premier die Möglichkeit, seine größte Waffe einzusetzen: die Dreistigkeit. Er wiederholte und wiederholte seinen magischen Zauberspruch ‚Unter meiner Führung ist alles besser geworden', während sein Widersacher ruhig, seriös und beweiskräftig erläuterte, dass gerade das Gegenteil der Fall sei, und überzeugend darlegte, dass nur sein Programm die Lage zum Besseren wenden würde.» Die Kopenhagener Information schaut mit Besorgnis nach Süden und zählt die zentralen Themen des Wahlkampfes auf: «Dass ein Mann wie er an die Spitze einer der weltweit wichtigsten Industrienationen gelangen konnte, ist vielleicht das Bedenklichste, was auf der politischen Ebene Europas seit der Machtergreifung Hitlers geschehen ist. Doch es sind nicht Berlusconis Interessenkonflikte, seine möglichen Vergehen und sein Mangel an Takt und Diplomatie, die nun zur Abstimmung stehen. Geht es uns besser oder nicht, seit wir Berlusconi vor fünf Jahren wählten - diese Frage steht im Zentrum der Wahl. Deshalb lauten die Themen Geld, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeit, Steuern und soziale Gerechtigkeit.» www.europolitan.de 17.03.2006

Kritik von Ärzte ohne Grenzen

Kaum Medizin für arme LänderDie internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat kritisiert, dass Menschen in ärmeren Ländern der Zugang zu neuen Aidsmedikamenten kaum möglich ist. Jüngstes Beispiel dafür sei die Weiterentwicklung eines Kombinationspräparates des Pharmaherstellers Abbott, das bislang nur für den US-Markt zugelassen ist. Dieser verbesserte Proteasehemmer (Lopinavir/Ritonavir) sei im Gegensatz zur alten Version ohne Kühlschrank lagerbar und deshalb für Entwicklungsländer sehr sinnvoll, betonte die Hilfsorganisation am Mittwoch in Berlin. Das Medikament kam im November 2005 in den USA auf den Markt. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen will Abbott zunächst die Zulassung in der Europäischen Union abwarten, um dann Anträge auf Zulassung in Entwicklungsländern zu stellen. "Das kann eine jahrelange Verzögerung für jene Patienten bedeuten, die von dem Medikament am meisten profitieren", kritisierte die Hilfsorganisation. Abbott Deutschland gab dazu zunächst keine Stellungnahme ab. Das derzeit in Entwicklungsländern vertriebene Vorgängermittel besteht aus einer Kapsel, die gekühlt gelagert und abhängig von der Nahrungsaufnahme eingenommen werden muss. Ärzte ohne Grenzen wird die neue Version des Medikaments nun am Hauptsitz von Abbott Laboratories in Chicago bestellen. Die neue Version kostet auf dem US-Markt jedoch etwa das 20-Fache der in den Entwicklungsländer üblichen Formulierung. In einem Offenen Brief mit der Forderung nach modernen und kostengünstigen Medikamenten für arme Länder wandten sich Aids- Organisationen und Wissenschaftler an die Geschäftsführung von Abbott. www.n-tv.de 15.03.2006www.msf.ch

«Sam Francis und Bern» im Kunstmuseum Bern

Von Flecken, Fenstern und ÜbermalungenDas Kunstmuseum Bern baut auf sichere Werte: Die Schau «Sam Francis und Bern» lädt zum Vergleich ein zwischen 44 Gemälden des Tachisten Sam Francis und 25 Arbeiten der Berner Künstler Franz Fedier, Rolf Iseli, Peter Stein und Samuel Buri. In enger Zusammenarbeit mit dem Galeristen und Auktionator Eberhard W. Kornfeld - von ihm stammt über die Hälfte der ausgestellten Werke von Francis (1923-1994) - wird das fulminante Ende der Ära Rüdlinger als Leiter der Kunsthalle Bern (1946-1955) in Erinnerung gerufen. Vermittlung1955 zeigte Arnold Rüdlinger in seiner dritten Ausstellung «Tendances actuelles» erstmals Bilder von amerikanischen Malern wie Francis, den er zuvor mit Kornfeld in Paris besucht hatte. Kornfeld seinerseits veranstaltete ab 1957 alle zwei Jahre eine Ausstellung mit Francis und machte ihn so bekannt. Ein deutscher Kunstkritiker schrieb damals: «Bern darf sich zu den Vororten kritischer Abklärung rechnen, an denen sich die entscheidende Meinungsbildung vollzieht.» Die aktuelle Schau des Kunstmuseums mit Werken aus Schweizer Privatbesitz umfasst auch das Spätwerk des amerikanischen Malers, der als europäischster abstrakter Expressionist gilt. Von den Berner Malern wird dagegen nur die kurze Schaffensphase von 1956 bis 1963 gezeigt. GegenüberstellungIn der Gegenüberstellung mit Francis' hell und dunkel, grün, bunt und vor allem blau gefleckten Gemälden auf Papier und weisser Leinwand fällt auf, wie viel geometrischer Franz Fediers (1922- 2005) Bilder mit ihren schwarzen Geraden aufgebaut sind. Die ausgestellten Malereien des damals noch nicht 30-jährigen Rolf Iseli zeigen einen jungen Künstler beim Experimentieren mit Übermalungen in Grau und Weiss. Peter Stein, der denselben Jahrgang hat wie Franz Fedier, malte Farbfenster in Rot, Grün und Blau. Die bunten Bilder, die weiss gefleckte und die dunkel überpinselte Malerei von Samuel Buri sind alle im Besitz des Künstlers geblieben. Der jüngste der vier Berner Maler gibt sich in der Ausstellung als ein Suchender zu erkennen. tagesschau.sf.tvKunstmuseum BernBiographien

Google mit Karten vom Mars

«Google Maps» ist inzwischen der populärste Kartendienst im Netz. Seit dem Wochenende ist auch eine Ausgabe für den Mars online.Google hat eine vollständige Karte des Mars ins Internet gestellt. Die Website funktioniert mit der gleichen Technik wie schon «Google Maps», die Karte lässt sich mit der Maus verschieben und zoomen. Mit Hilfe der Nasa hat Google drei verschiedene Ansichten verfügbar gemacht. So lässt sich neben der normalen Ansicht auch eine Infrarotkarte sowie eine Falschfarben-Karte ansehen - mit deren Hilfe die verschiedenen Höhenlagen des Mars sichtbar gemacht wurden. Zusätzlich lassen sich Namen und externe Nasa-Bilder von Kratern, Bergen, Schluchten und anderen Formationen auf den Karten einblenden. In der Infrarot-Ansicht erscheinen warme Gebiete heller, dunkle Gebiete sind kälter. Die Aufnahmen stammen vom Thermal Emission Imaging System (THEMIS) der «Mars Odyssey»-Mission aus dem Jahr 2001. Die Normalansicht und die Falschfarbenansicht enthält Bilder, die der Mars Global Surveyor im Jahr 2004 zur Erde übermittelt hat. Wie üblich stellte Google den neuen Service ohne größere Ankündigung ins Netz. Lediglich das Google-Logo der US-Website ist derzeit angepasst und enthält einen Link auf «www.google.com/mars». www.netzeitung.de 13.03.2006

Bundessache Fussball

«Uefa presents» - so beginnen auf Europas Fernsehkanälen die Übertragungen von Fussballspielen der Champions League. Wer verantwortet, wer organisiert, wer «offeriert» hier eigentlich was? Die Frage ist von einigem Interesse, auch mit Blick auf das zweite grosse Standbein des Europäischen Fussball-Verbandes, die alle vier Jahre stattfindende Europameisterschaft. Herausgefordert, auch finanziell, ist da ja nicht nur die Uefa, sondern zum Mitmachen gezwungen sind auch nationale Sportverbände, Städte, Gliedstaaten und Staaten. In gut zwei Jahren betrifft es Österreich und die Schweiz. Der Nationalrat berät kommende Woche die Vorlage des Bundesrates «über Beiträge und Leistungen des Bundes an die Fussball-Europameisterschaft 2008». Man darf aufgrund der Aussprachen in den Fraktionen annehmen, dass das Geschäft unter Absingen einiger wüster Lieder den parlamentarischen Segen erhalten wird. 72 statt 3,5 MillionenWüste Lieder deshalb, weil sich der Bundesbeschluss fundamental von jenem unterscheidet, den die eidgenössischen Räte im Jahr 2002 verabschiedet haben. Belief sich der Kredit damals auf 3,5 Millionen Franken, werden gemäss «abgeändertem» Erlass nunmehr 72 Bundesmillionen, davon gut 25 für die Sicherheit, fällig. Das wirft in der Tat Fragen auf. Der Bundesrat begründet die exorbitante Krediterhöhung mit vertieften Erkenntnissen aus der Durchführung anderer Sport-Grossanlässe seit 2002 und Erfahrungen im Bereich Sicherheit im Zusammenhang mit dem WEF in Davos und dem G-8-Gipfel in Evian. Da muss die Landesregierung seinerzeit wirklich regelrecht weggesehen haben. NZZ- Sportredaktoren erinnern sich an die WM 1990 in Italien, als beispielsweise die Stadt Cagliari aus Sicherheitsgründen in einen veritablen Belagerungszustand versetzt wurde. Und die Wurzeln des Hooliganismus mit dem traurigen Höhepunkt der Katastrophe im Brüsseler Heysel-Stadion (1985) reichen noch viel weiter zurück. Einzuräumen ist, dass die Terrorbedrohung mittlerweile eine zu Beginn der ersten Planungen nicht erkennbare neue Dimension erreicht hat. (Die Beschlussfassung in den Räten erfolgte allerdings nach den Anschlägen in den USA.) Und gutzuschreiben ist dem Bundesrat, dass er mit der Zusammenfassung der Ausgaben aller Departemente einen ehrlicheren Weg als den ursprünglichen gewählt hat, der vermutungsweise darauf abzielte, vieles unter der budgetären Wahrnehmungsschwelle zu halten. Zum Nennwert nehmen darf man darüber hinaus die Versicherungen des Bundesrates, ein Vergleich mit der Kostenexplosion bei der Expo 02 sei nicht statthaft. Der Bund garantiert - zusammen mit den Kantonen - die Sicherheit; das unternehmerische Risiko des Grossanlasses trägt er nicht. Verbreitet und mit Recht Unbehagen löst in der Politik das Milliarden-Unternehmen Uefa aus, das mit unglaublich hohen Geldbeträgen jongliert. An der EM 2004 in Portugal betrugen die Gesamteinnahmen rund 1,3 Milliarden Franken, den Löwenanteil machten mit 1,1 Milliarden die Fernseh- und Sponsoringerträge aus. Die Organisationskosten beliefen sich auf 262 Millionen, an die Teilnehmerverbände wurden 200 Millionen ausgeschüttet. 490 Millionen flossen in ein Entwicklungsprogramm zugunsten der 52 Uefa-Mitgliederverbände, und auch so noch mussten 240 Millionen in der Position Zukünftige Uefa-Betriebskosten «versteckt» werden. Auch sind die obersten Funktionäre ausgesprochen gut gehalten. Der Verband in der steuergünstigen Rechtsform eines Vereins residiert in Nyon in einer prunkvollen Zentrale, gereist wird in der Komfortklasse. Parallelen zum Internationalen Olympischen Komitee (IOK) drängen sich auf. Die Auffassung, die bescheidene Hotelinfrastruktur Sittens habe seinerzeit den Entscheid der IOK- Delegierten gegen die Walliser Kandidatur und zugunsten jener Turins befördert, hält sich hartnäckig. Gleichwohl ist bis zum Beweis des Gegenteils davon auszugehen, dass die Uefa letztlich eine Nonprofit-Organisation ist. Mitte Jahr soll im Auftrag der EU ein Bericht über die Geldverteilungsmechanismen im europäischen Fussball veröffentlicht werden. Die Uefa leistet nach ihren Angaben Fussball- Entwicklungshilfe, gewährt Beiträge an den Breitensport, an die Trainer- und Jugendausbildung und an den Bau von Stadien, und sie ist - auch gemäss bundesrätlicher Botschaft - bereit, spezifische Leistungen der EM-Austragungsorte abzugelten. InformationsdefiziteBeiträge zur Entlastung der öffentlichen Hand etwa im Sicherheitsbereich könnten dagegen nicht erwartet werden, schreibt der Bundesrat. Die Uefa habe das bisher immer so gehandhabt, und das sei schon bei der Prüfung der Kandidatur klar zum Ausdruck gebracht worden. Daran werden mit entsprechenden Begehren auch die Grünen, welche die Vorlage als einzige Fraktion ablehnen, nichts ändern können. Verbindlich zugesichert hat der Schweizerische Fussballverband (SFV) immerhin, die Hälfte eines allfälligen Überschusses der öffentlichen Hand zur Abgeltung der Sicherheitskosten zu überlassen. Von der Uefa - und dem SFV - dürfte hingegen etwas anderes erwartet werden: ein sehr viel stärkeres Engagement auf dem Feld der Information. Was machen wir hier eigentlich - und warum in der Schweiz? Welches sind die Folgen für die Gemeinwesen und für die Bevölkerung, auch für jenen Teil, der dem Fussball nichts abgewinnen kann? Das wäre umso nötiger in einem Land, dessen Sportszene ausgesprochen diversifiziert ist. In einer Disziplin, die derart umfassende Verpflichtungen der öffentlichen Hand mit sich bringt, genügt es ganz einfach nicht, sich darauf zu beschränken, die Uefa-Delegierten und die Mitgliedsverbände mit Hochglanzbroschüren über die Geldflüsse auf dem Laufenden zu halten. Hat hier der Staat allenfalls eine Leistung im Rahmen des Service public im weitesten Sinn zu erbringen, wie er das bei kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Grossanlässen - auch mit privatem Hintergrund - ebenfalls tut? Die Frage ist heikel, schon weil sich damit auch das ökonomisch unsinnigste Geschäft begründen liesse. Und weil eine Fussball-EM für den Veranstalter wie gezeigt ein hochgradig gewinnträchtiger Anlass ist. Trotzdem ist der Frage nicht auszuweichen, jedenfalls nicht mit Blick auf die Sicherheit. Ein volles Fussballstadion, in dem - die Planungen müssen den Fall einschliessen - beispielsweise Israels Nationalteam aufträte, stellte im Krisenfall ein erstrangiges Ziel für einen Terroranschlag dar. Weder Veranstalter noch Städte noch Kantone verfügen über die Fähigkeit des Luftraumschutzes. Das kann nur die Armee. Umgekehrt gesagt: Eine Fussball-EM ist ohne die Inanspruchnahme hoheitlich erbrachter Sicherheitsleistungen, auch etwa die Grenzkontrollen betreffend, schlicht nicht mehr durchführbar. Mit Blick auf weitere Teile des Bundesbeschlusses - Subventionierung von Bahnbilletten, Marketing und Eventförderung - sei es dem Parlament dagegen unbenommen, noch die eine oder andere Feinjustierung vorzunehmen. die habenseiteDer Staat, der sich auf die traditionellen Sicherheits- und Versorgungsaufgaben beschränkt, entspricht längst nicht mehr der gelebten Wirklichkeit. Ein Nein zum Bundesbeschluss ist keine Option, auch weil damit eine grosse Chance ausgeschlagen würde. Eine Fussball-EM in der Schweiz hat neben der Aussenwirkung auch eine Habenseite - auch wenn wir die vom Bundesrat zitierte Studie nicht überbewerten wollen, die von einer Bruttowertschöpfung von bis zu 315 Millionen Franken und zusätzlichen Steuereinnahmen von 20 Millionen spricht. Spitzen- und Breitensport bedingen sich gegenseitig. Und, ja, etwas Freude an der Sache gehört selbstverständlich mit dazu, etwa an den mitreissenden Leistungen des Schweizer Fussballteams in jüngster Zeit. Was damit gemeint ist, mag im umgekehrten Sinn ein Blick über die Grenze illustrieren. Die lamentablen Ergebnisse deutscher Fussballer in Italien in den vergangenen zwei Wochen haben 90 Tage vor der WM im eigenen Land Katzenjammer bis hinauf zu Bundestag und Ministerien ausgelöst. www.nzz.ch 10.03.2006 met.EURO 2008 Fussball-Europameisterschaft EURO 2008 in Basel, Bern, Genf, Zürich

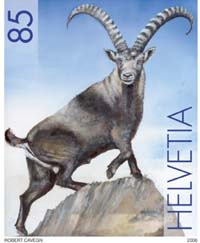

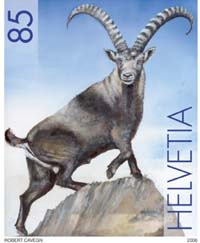

100 Jahre Wiederansiedlung des Steinbocks: Sondermarke

Der Steinbock - Tier des Jahres 2006 - schmückt die neue B-Post-Briefmarke. Foto KeystoneDie Post gedenkt der - damals illegalen - Wiederansiedlung des Steinbocks in der Schweiz vor 100 Jahren. Seit Mittwoch ist in den Poststellen eine neue 85-Rappen-Sondermarke erhältlich. Der Steinbock - Tier des Jahres 2006 - schmückt die neue B-Post-Briefmarke. Foto KeystoneDie Post gedenkt der - damals illegalen - Wiederansiedlung des Steinbocks in der Schweiz vor 100 Jahren. Seit Mittwoch ist in den Poststellen eine neue 85-Rappen-Sondermarke erhältlich.Die Sondermarke stelle den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen dar, die dieses Jahr in der Schweiz stattfänden, teilte das Komitee «Steinbock 2006» mit. Eine offizielle Feier findet am 22. Juni in St. Gallen statt. Der 22. ist Juni Höhepunkt des Jubiläumsjahres: Denn an diesem Tag im Jahr 1906 startete eine Kommission des Wildparks Peter und Paul in St. Gallen das Projekt Wiederansiedlung. Benutzt wurden dafür gestohlene und illegal vom Aostatal ins Unterwallis geschmuggelte Steinbockkitze. Geschmuggelte KitzeDas Eidgenössische Departement des Innern bezahlte die geschmuggelten Kitze. Die Bundesräte Josef Zemp und Ludwig Forrer hatten sich zuvor vergeblich beim italienischen König für den St. Galler Tierpark eingesetzt, um die Steinbockkitze auf legalem Weg zu erwerben. Der Tierpark Peter und Paul in St. Gallen und wenig später der Wildpark Harder in Interlaken besorgten sich bis 1946 insgesamt rund 100 Tiere aus Italien. Bereits 1911 entliessen die Tierzüchter im St. Galler Weisstannental die ersten Steinböcke in die Freiheit. Heute ist der Steinbock wieder in allen Alpenländern heimisch. Als «symbolische» Rückgabe schenken Schweizer Kantone und Zoos Italien im Jubiläumsjahr 40 Steinböcke. Diese werden im Mai und Juni an verschiedenen Stellen in den italienischen Alpen ausgesetzt. www.baz.ch 08.03.2006

Kamelmilch für Diabetiker

Nanyuki - Adil massiert das stoppelige Euter seiner Kamelstute, greift dann mit jeder Hand eine Zitze und lässt die Milch in den Blecheimer zischen. Ein lautes Blöken, Gurgeln und Röcheln liegt in der kühlen Morgenluft. Im Hintergrund der Akazienlandschaft zeichnet sich die Silhouette des Mt. Kenya ab, des gewaltigen Fünftausenders, der tagsüber meist von Wolken verhüllt ist. Adils Bruder hält den Eimer unter das Euter, bis er halb voll ist. Dann wischt er sich die weissen Spritzer aus dem Gesicht und giesst die frische Kamelmilch langsam durch ein Baumwolltuch in eine grosse Aluminiumkanne. Den Milchschaum, der auf dem Tuch zurückbleibt, streift er in einen kleinen Eimer ab. Die Kamelhirten nutzen ihn später, um auf einem kleinen Feuer ihren Tee mit viel Milch und Zucker zuzubereiten. «Wir liefern jeden Tag 75 Liter Kamelmilch an die Molkerei», erzählt Adil und schlürft vorsichtig den heissen Tee. «Früher habe ich nur Geld verdient, wenn ich Kamele verkauft habe», sagt er. «Jetzt bekomme ich regelmässig etwas.» Für jeden Liter, den er zur Molkerei bringt, erhält er knapp 50 Cent. Tagsüber streifen die einhöckrigen Kamele auf Futtersuche durch die Landschaft. Abends werden sie in so genannte Bomas getrieben, Einfriedungen aus dornigem Buschwerk. Der 25-Jährige vom Stamm der Somali hat den Umgang mit Kamelen von seinem Vater gelernt. Die meiste Zeit ist er bei seiner Herde, die knapp 100 Tiere umfasst. Eine Kamelstute produziert etwa zwölf Liter Milch am Tag, davon sind zwei bis drei Liter für den Verkauf. Der Rest ist für das Jungtier, das in den ersten Wochen aussieht wie ein krauses Wollbüschel auf viel zu langen dünnen Beinen. Adils Familie lebt in einem Dorf im kargen Norden Kenias, er sieht sie etwa einmal im Monat. Sein drei Jahre alter Sohn Muhammad solle später auch mal Kamelhirte werden, meint Adil. Nach kurzem Zögern fügt er hinzu: «Aber wenn ich bis dahin genug Geld habe, dann schicke ich ihn erst auf die Schule.» Fettig, salzig, säuerlich, denken viele, wenn sie von Kamelmilch hören. «Danke, ein Schlückchen zum Probieren reicht», hört Holger Marbach häufig, wenn er seinen Gästen Tee mit Kamelmilch anbietet. Der 42-Jährige aus Sachsen hat 2005 in Nanyuki, einem Örtchen am Fuss des Mt. Kenya, eine Molkerei für Kamelmilch eröffnet. Nach 15 Jahren in der Entwicklungshilfe wollte der studierte Tropenlandwirt sein eigenes Unternehmen aufbauen. «Bei einem Glas Wein mit einem Freund kamen wir auf die Idee, Kamelmilch zu vermarkten», sagt er. In Kenia, wo etwa eine Million Kamele leben, sind viele Gebiete von Rinder- und Ziegenherden längst überweidet. «Kamele sind viel umweltverträglicher, weil sie andere Pflanzen fressen und Trockenzeiten besser verkraften», sagt Marbach. Bis zu 200 verschiedene Pflanzen nimmt ein Kamel zu sich. Der Geschmack der Milch ändert sich je nach Weidegebiet. Die meisten Besucher schnuppern vorsichtig, nippen ein wenig - und sind dann verblüfft, weil es ihnen kaum aufgefallen wäre, dass sie etwas anderes als Kuhmilch trinken. Marbach geniesst diesen Moment und schiebt seinen Gästen anschliessend wortlos ein Schälchen Eiscreme zu. Die Sorten klingen verlockend - Macadamia-Karamel, Dattel-Honig oder schlicht Mango. Zuerst testet nur die Zungenspitze, doch dann ist die ganze Portion schnell aufgelöffelt. «Wäre doch schade, wenn es schmelzen würde», sagt Marbach mit wissendem Grinsen. Seine Molkerei besteht aus zwei Räumen mit blinkenden Edelstahlapparaturen, einem Kühlhaus, das etwa so gross ist wie eine Garage und einem Laster, auf dem das Logo von «Vital Camel Milk» prangt - ein braunes Kamel auf gelbem Grund. Mehrere kenianische Angestellte mit weissen Gummistiefeln, Kitteln und Hauben sind damit beschäftigt, die Anlagen blitzsauber zu halten. Es riecht intensiv nach Milch, kaum anders als in einer Kuhmolkerei im Sauerland. «Kamelmilch hat den Ruf, seltsam zu schmecken, weil sie fast nirgendwo unter hygienischen Bedingungen verarbeitet wird», erklärt Marbach. «Wenn sie von ausgewählten Herden kommt und ordentlich pasteurisiert und gekühlt wird, schmeckt sie richtig gut.» Er träumt davon, frische Kamelmilch nach Europa zu exportieren und sie dort als Naturheilmittel zu vermarkten. Doch davon halten ihn derzeit noch die strengen EU-Vorschriften für den Agrarmarkt ab. Somalis und andere Nomadenstämme wissen traditionell, wie gut Kamelmilch für die Gesundheit ist. Manche ernähren sich fast ausschliesslich davon. Allgemein haben Muslime eine positive Einstellung zu Kamelen, da das Tier im Koran eine wichtige Rolle spielt. Doch die wissenschaftliche Erforschung der Heilkraft von Kamelmilch hat gerade erst begonnen. «Die Milch enthält ein Eiweiss, das dem menschlichen Insulin ähnlich ist», erklärt Marbach. «Da besteht grosse Hoffnung für Diabetiker.» Bei Versuchen in Indien hätten Zuckerkranke, die täglich einen halben Liter Kamelmilch tranken, bis zu einem Drittel weniger Insulin spritzen müssen. Einer der Patienten habe dank der Kamelmilch ganz auf zusätzliches Insulin verzichten können. Eine ähnliche Studie soll nun auch in Kenia gemacht werden. Kamelmilch eigne sich ausserdem gut für Allergiker und Menschen, die an Bluthockdruck oder Magengeschwüren leiden, sagt Marbach. Er hofft darauf, dass die gesundheitsfördernde Wirkung bald so bekannt wird, dass Kamelmilch von dem EU-Einfuhrverbot ausgenommen wird und es zumindest in die Naturkostläden schafft. «Die Milch darf derzeit nicht exportiert werden, weil es in Kenia Maul- und Klauenseuche gibt. Dabei können Kamele das gar nicht bekommen», sagt er. Allerdings werde Kamelmilch für viele Diabetiker im Vergleich zu Insulin ohnehin zu teuer sein. Marbach schätzt, dass der Verkaufspreis in Europa bei etwa acht Euro pro Liter liegen würde. Da Kamelmilch ein sehr empfindliches Produkt ist, müssen die somalischen Hirten auf grösste Sauberkeit achten. Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit unterstützt ein Trainingsprogramm für die Kamelhirten, in dem sie lernen, Milch so hygienisch wie möglich zu behandeln. John Oguk, ein Mitarbeiter von Marbach, fährt morgens oft zu den Herden hinaus und gibt Tipps zum richtigen Melken. «Zuerst muss Wasser auf dem Feuer warm gemacht werden, damit die Melker sich die Hände gut waschen können», sagt Oguk. «Die Eimer und Kannen müssen aus Metall sein, wir akzeptieren keine Milch in alten Kanistern.» Oguk hat ein plastifiziertes Merkblatt dabei, das die nötigen Schritte in kleinen Skizzen darstellt. Schliesslich können die wenigsten Kamelhirten lesen oder schreiben. Ein Mann, der anerkennend beide Daumen hochhält, markiert die guten Methoden, einer, der angeekelt die Hände vors Gesicht schlägt, steht neben den schlechten Beispielen. «Wichtig ist, dass Tiere mit Euterentzündung gleich aussortiert werden», sagt Oguk und macht eine Probe bei einer Kamelstute. Dazu presst er aus jeder Zitze etwas Milch in einen Behälter mit vier Vertiefungen. Dann gibt er eine Testflüssigkeit dazu und schwenkt den Behälter. «Wenn es Schlieren gibt, ist das Kamel nicht gesund», sagt er und schaut konzentriert auf die weisse Flüssigkeit. Auch Laien fällt auf, dass Kamelmilch weisser ist als Kuhmilch. Das kommt daher, dass Kuhmilch mehr Karotin enthält, das die Milch gelblich macht. Marbachs Molkerei bekommt derzeit gerade mal 120 Liter Milch pro Tag von mehreren Herdenbesitzern geliefert. Manche von ihnen transportieren eine einzige Milchkanne auf dem Rücksitz des Fahrrads. Das Lieferantennetz soll aber bald ausgeweitet werden. «Unsere Anlage kann bis zu 6000 Liter am Tag verarbeiten», sagt Marbach. Etwa vier Stunden dauert es, bis die Milch getestet, pasteurisiert und in die eckigen Halbliter-Fläschchen mit dem Kamel-Logo abgefüllt ist. Dann kommt sie in den Kühlraum, bis der nächste Transport nach Nairobi geht. Das grösste Problem sei die Infrastruktur, sagt Marbach. «Wegen der häufigen Stromausfälle bräuchten wir dringend einen Generator.» Ausserdem seien die Strassen in Kenia so katastrophal, dass der Transport lange dauere und teure Kühllaster nach wenigen Monaten defekt seien. Ausser der Milch, die bereits in mehreren Geschäften und Hotels in Nairobi zu bekommen ist, produziert die Molkerei auch Eiscreme, Buttermilch und Yoghurt. Die Herstellung von haltbarer Milch ist noch zu kompliziert und teuer. «Auch Käse ist schwierig, weil Kamelmilch schlecht gerinnt», sagt Marbach. Schweizer Forscher haben vor einigen Jahren eine Methode entwickelt, wie sie mit Hilfe eines künstlich hergestellten Enzyms dennoch Kamelkäse herstellen können. Einer der Forscher, Zakaria Farah, stammt aus Somalia, dem Land, das ebenso viele Kamele wie Einwohner hat, nämlich je sieben Millionen. Er hat vor zwei Jahren ein Standardwerk über Kamelprodukte geschrieben, das auch einige Rezepte enthält - unter anderem für Corned Camel, Kamelcamembert und Camburger. Dabei wird die Beschaffung frischer Zutaten vermutlich die grösste Schwierigkeit sein. (dpa) www.rundschau-online.de 07.03.2006KeniaSomalia

Voll psycho

Harald Martenstein spricht mit seinem Sohn Mein Sohn ist 14 Jahre alt. Wenn er etwas grossartig fand, sagte er bis vor kurzem: «Das ist geil.» Das Wort geil bedeutete im Mittelalter gut. Später bedeutete es lüstern. Jetzt heisst geil wieder gut. Ich habe meinen Sohn gefragt: «Was ist das Gegenteil von geil? Wie nennt ihr, in eurer jungen, taubedeckten Welt, in welcher gerade die Morgensonne der Selbstfindung aufgeht, eine Person, ein Tier oder eine Sache, die nicht grossartig ist?» Mein Sohn sagte: «Das Gegenteil von geil heisst schwul. Ein schwuler Film ist ein Film, der nicht geil war. Schwule Schulsportschuhe. Eine schwule Mathearbeit. Der Pitbull – ein schwuler Hund. Die Klassenfahrt nach Bad Orb war schwul. Die Klassenfahrt nach Beverly Hills war geil. Oder es heisst, dieses Mädchen finde ich schwul, jenes Mädchen finde ich geil.» In meiner Jugend ist schwul ein Schimpfwort gewesen. In meinen Mannesjahren wechselte schwul die Bedeutung. Schwule Regierungschefs priesen auf schwulen Stadtfesten in schwulstmöglicher Weise das Schwulsein. In der neuerlichen Umprägung des Wortes kommt meiner Ansicht nach nicht ein Wiederaufleben des Ressentiments gegen Homosexuelle zum Ausdruck, sondern die ewige Lust der Jugend an der Provokation. Hätten geile Regierungschefs auf dem geil-lüsternen Stadtfest in geilen Worten das Geilsein gepriesen, dann wäre in der Jugendsprache manches anders gekommen. An dem Tag aber, an dem der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz auf dem Parteitagspodium mit schwerem Atem und ungeordnetem Haar ins Mikrofon stöhnt: «Genossinnen und Genossen, ich bin geil, und das ist gut so», werden in der Jugendsprache die Karten neu gemischt. Kürzlich kehrte mein Sohn aus der Schule zurück und teilte mir mit, weitere Umwertungen hätten stattgefunden. «Man sagt nicht mehr geil. Nur Dreissigjährige sagen geil.» Jetzt sagt man, zu etwas Gutem, meistens porno. Das Schulfest war voll porno. Der Pfarrer im Jugendgottesdienst hat porno gepredigt. Mein Sohn sagte, das Gegenteil von porno bezeichne die Jugend neuerdings als psycho. Ein Mädchen, das gestern noch schwul war, ist heute schon psycho. In der Kombination dieser beiden Begriffe ergeben sich reizende sprachliche Effekte, zum Beispiel: Psycho von Hitchcock ist ein porno Film. N. ist ein porno Typ, aber er muss jede Woche zu einem psycho Therapeuten. Nach einigem Nachdenken wurde mir klar, dass die Gutwörter und die Schlechtwörter der Jugend meist dem Bereich des Sexuellen entnommen werden. Dabei wird stets das gesellschaftlich Goutierte negativ besetzt, das gesellschaftlich Verpönte aber ins Positive gewendet. Dies ist die Entdeckung eines sozial-psychologischen Gesetzes, dies ist das Holz, aus dem Promotionen geschnitzt werden. In zehn Jahren werden die 14-Jährigen sagen: Die Klassenfahrt nach Bad Orb war sensibel und nachhaltig. Die Klassenfahrt nach Beverly Hills aber war pädophil. Dann aber dachte ich an das grosse Wort des grossen Sigmund Freud: «Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation.» DIE ZEIT 09.03.2006

Mann gegen Mann

Gewalttätige Gangs sind kein neues Phänomen - auch wenn es gern so dargestellt wird. Seit den 50er-Jahren erproben Jungs ihre MännlichkeitGäbe es den Film «Knallhart» nicht, hätte das, was sich Tag für Tag in Neukölln wirklich ereignet, kaum eine Chance, überregionales Interesse zu finden: Die Kinoproduktion spielt eben in jenem Kosmos Berlins, in dem Maskulinität zählt, und zwar eine, die Gewaltforscher Joachim Kersten «archaisch» nennt und dysfunktional zugleich - auf Muskelkraft kommt es im Leben kaum noch an. Rohe Jugendliche, das erfahren wir, sind nicht zimperlich und zermörsern einen Gleichaltrigen aus besseren Kreisen Kraft ihrer maskulinen Attitüden. Wie ein Soundtrack kamen denn auch «schwere Prügeleien» im echten Neukölln zur Sprache, man raunte etwas von Gangs, von Banden und anderen gefährlichen Rottungen, die nachts die Strassen unsicher machen. Tatsächlich ist dieser Film, wenn man ihn als Zeugnis für das Heutige verstehen möchte, nur ein wiedergängerisches Produkt - der Klassiker heisst «Die Halbstarken», stammt aus dem Jahre 1956 und reflektierte damals eine Fuffzigerjahrestimmung, die die biedere, christlich aufgeheizte Bundesrepublik als furcht- und schreckenserregend empfand. Halbstarke - das war nicht die Eigenbezeichnung jener männlichen Jungmänner, aber es war das Label, mit dem man sie brandmarkte. Der Film war eine Reaktion auf einen Vorfall aus dem Jahre 1953, als am so genannten Vatertag ein alkoholisierter Umzug von jungen Männer in Hannover in eine Schlacht mit der Polizei geriet. Männer, das war man doch bis 1945 gewohnt, erkämpften ihre Männlichkeit über das Dasein als Soldaten, als Kanonenfutter, nie als Individuen, die gegen die Väter nicht muckten. Halbstarke, das waren in erster und letzter Linie proletarische Jugendliche. Die «Buschmusik» hörten, also Elvis, die ihre Kraft nicht intellektuell elaborierten, sondern, zum Neid ihrer Generationsgenossen, die in gymnasialen Codesystemen steckten, Männlichkeit auf drohende Kraft reimten - die das Geld hatten, um schon früh im Konsumuniversum der Bundesrepublik mitzuspielen. Sie konnten sich als Lehrlinge mit erhöhtem Taschengeld Mopeds leisten, Platten kaufen, eine Lederjacke anziehen, cool sein, so wie Marlon Brando oder James Dean. Echte Strassenfeger, Macker, die gern rauften, gerade um Konflikte zu schlichten: Situationen wie in «High Noon» waren stilbildend. Mann gegen Mann, nicht Wort gegen Wort. Argumente hatte man in den Fäusten und in der Hose, aber nicht im Kopf. Halbstarke, das waren Rebellen aus einem einzigen Grund: Aufmerksamkeit zu organisieren, gegen Uniformen zu sein, und gerade gegen die Uniformiertheit der Nazialtvorderen. Was in den «Halbstarken» als gültig sichtbar werden konnte, war der krasse Wille, etwas zu sein: Am besten mit der eigenen Karre, dem Chevy, später dem Bike, Zeichen der Mobilität, nicht mehr eingesperrt zu sein in Verhältnisse, sondern Horizonte zu erobern, aber nicht kriegerisch. Und diese Halbstarken hat es seit Anfang der Fünfziger immer gegeben, wenn auch später unter anderen Namen. Ende der Sechziger waren es schliesslich die Rocker, die ihre dröhnende Männlichkeit ausprobierten: Gewalttätig in den Attitüden auch sie - weil sie nicht anders wollten. Politisch waren sie im Übrigen schon Teile der Zöglingssysteme der politisch korrekten neuen Mittelschichten, der Achtundsechziger, therapeutische Objekte, manchmal, in Putztruppen, so etwas wie Kettenhunde. Die Halbstarken waren bis dahin noch in Frieden gelassen worden - den Spiessbürgern des Westens waren sie eine zersetzende Kraft, genährt durch den Osten -, und den Gartenzwergen des Ostens waren sie eine westliche Subversion zur Zerstörung der proletarischen Kampfkraft. Und sie alle, wie später, in den Achtzigern die Hooligans, vor einem Jahrzehnt die Neonazis, wussten immer, dass sie sich ungebärdig benehmen konnten - denn die Polizei würde immer ein Auge auf sie haben. Es war immer ein gewisses Risiko im Spiel, ein Halbstarker zu sein; eine Grenzüberschreitung zu viel hiess schon Gefängnis, Jugendknast. Und die meisten wollten diese Institutionen natürlich meiden: Gefährlich zu leben war eine Ingredienz, die zum Spiel gehörte - aber nicht auf eine Weise, die den originären Lebensplan, einen schier bürgerlichen, zerstören würde. Auffällig ist nämlich, dass das Konzept der Jungmännlichkeit als eigener Lebensform immer ein zeitlich begrenztes war. Anfang zwanzig, sagen Jugendforscher wie Joachim Kersten, geht es zum familiären Plan über. Die Freundin wird zur Frau, und aus der Verbindung kommen Kinder und eine bürgerliche Existenz - das Vorleben ästhetisch nur bewahrt über, möglicherweise, eine Vorliebe für Elvis-Presley-Tonträger. Die Abgrenzung dieser Jugendkulturen galt obendrein immer den Vätern, den Vorfahren - noch mächtiger aber den Klassenschnöseln. Wenn unter Halbstarken eine andere Jugendsorte verpönt war, dann die Exis, die schwarze Rollkragenpullover trugen und Jazz hörten. Taugt so ein Habitus überhaupt, Weiber abzuschleppen? Aus Sicht von Halbstarken unmöglich - Männer, die nicht mal saufen können, nicht über die Stränge schlagen. Und immer war im Zusammenhang von Halbstarken, Rockern oder Jugendlichen in Neukölln die Bürgerangst artikuliert, nun würde alles schlimm werden. Unzutreffend. Die Kriminalitätsrate ist auch aktuell in Berlin gesunken - so wie schon früher die Deliktrate fiel, wenn die Betreffenden älter wurden. Denn das wussten Halbstarke schon in den Fünfzigern: Rebellion als Pose ist sexy, als Dauerübung anstrengend. Irgendwann will jeder mal die Füsse hochlegen, und sei es flankiert durch einen Kasten Bier. Das ist auch in Neukölln oder in Kreuzberg oder im Wedding - also in allen Vierteln der Fall, wo sich Jungscliquen prügeln, weil man sich schlägern will und der Streit um ein Mädchen ein erhitzenswerter Vorwand ist. Doch auch sie, die sich in Neukölln kleinere Schlachten lieferten, sind so bürgerlich, wie es eben geht: ein bisschen Training für die schwere Übung, ein Mann zu werden. Und zwar ein Mann, der einen Schwanz hat und bloss nicht schwul ist; der die Familie ernährt - und das am liebsten mit Muskelkraft, nicht mit Geschwafel. Die es gern haben, wenn die anderen Angst vor ihnen haben, weil in ihren Familien niemand sie fürchtete. Hormonell aus der Balance geratene Jungs, die immer darauf hoffen, dass sie den inneren Kampf um Männlichkeit auch bewältigen - und eine hübsche Frau abbekommen, eine, die den Kumpels ein anerkennendes Raunen abnötigt. Das ist zu mittelschichtigen Inszenierungen der Adoleszenz nicht wirklich unterschieden, aber, und das wissen all diese Jungs, das wirkt wesentlich sexyer, das hat den Appeal von Wildheit und Taffness, die keine schöne Rede über die Kraft in den Schriften Hermann Hesses aufwiegen kann. Sie wissen um die Signaturen, die ihr Körperselbst öffentlich stiftet - und sie ahnen, dass das im Berufsleben, wo es auf Teamwork und Kommunikationsfähigkeit ankommt, nicht nützt. Aber eine Zeit lang mal echt die Sau rauslassen, den Affekten Zucker geben und der Wut ein Kanalsystem: Das ist viel besser, das ist verführerischer als alles, was die therapeutischen Programme aller Betreuungssysteme zu bieten haben. Denn die, ob sie sich Neonazis zuwenden, den Rockern, den Halbstarken, den türkisch-arabischen «Gangs», die haben immer nur das Gerede, die Zeigefinger und die Einhegung. Die sagen auch nur: Mach mal halblang. «Denn sie wissen nicht, was sie tun», hiess der Film, in dem James Dean der berühmteste Jugendliche der Nachkriegszeit wurde. Halbstarke wussten das meiste vielleicht nicht so genau, aber sie taten es treffsicher: Man bekam vor ihnen Respekt. Hatte Angst und mied die dunklen Ecken der Stadt. Selbst Mopedgedröhn war eine aggressive Geste. Im geilen Schlitten durch die Strassen cruisen, Sonnenbrillen auf der Nase, klunkerige Uhren am Handgelenk, Anzüge als Outfit wie in «Miami Vice»: Den Macker rauskehren. Das ist zwar nicht gebildet, das wirkt billig und irgendwie unfein, geschmacklich zu fett. Aber ungemein beeindruckend - bei Mädchen. Und bei pickeligen Jungs. Da können die noch so gebildet sein: Am Ende hat man immer Kraft genug, dem anderen das Handy abzuziehen. Ist zwar doof, aber die Geste, es zu können, die zählt. www.taz.de Jan Feddersen 8.3.2006

Metrosexuelle Männer